【本の新結合 #3】 論理は「わたし」を描けるか?

畑違いの2冊を取り上げてはまとめて紹介する「本の新結合」コーナーです。

前回から既に方向性がおかしくなってきた気がしますが、気にせずどんどんいきましょう。

ところで先日、「本の神様」こと井狩春夫さんの書評本を読んだのですが、本を語る際の井狩春夫スピリットは、

「長く続ける」

「本を論じない」

「無理せずになんとなくやる」

の3つなのだそうな。良い教訓ですねー。

特に2つ目について最近よく考えるのですが、ある分野において専門家として十分な業績をあげた人でなければ、特定の事柄を「論じよう」ったって無理なんですね(井狩さんの場合、論じようと思えば論ずることができたのだと思いますが)。少なくとも一般に向けて情報を発信する正当な資格はないわけです。

僕は専門家でも何でもない人間なので、そういう真剣な議論に入った瞬間、この企画は破綻してしまいます。

というわけで、やや曲解な気もしますが、本を真正面から論じることは避けながら、どちらかと言うと本に伴走してもらうような気持ちで、これからもこの企画を続けていきたいなと思うところです。

さてさて、今回は主観と客観に関する問題を少し考えていきます。

高校の頃、物理学の授業を受けていて、「ラプラスの悪魔」と呼ばれる概念を習いました。

一言で言うと、「ニュートンの力学が正しいとすれば、原理的に過去も未来も全てあらかじめ定まっている」という決定論的な世界観を指します。しかしこれは奇妙な帰結です。

なにがおかしいかと言うと、そこでは私たちの自由意志が介入する余地が無いんです。私たちが自分で選択したと考えている行動は、全て原子や分子レベルであらかじめ決定されていたことになってしまう。

これは古い例ですが、こうした事から何となく分かるように、物事を機械的な論理で理解しようとする立場で人の主観を扱おうとすると、なにやら困った事になります。

間接的にではありますが、そんな点を批判した本に、1年ちょっと前に出会いました。

その本がこちら。

『人生論』

レフ・トルストイ (著)

いやー表紙がイカツイ!

ストレートなタイトルから分かる通り、人間は如何にして生きるべきかというマジメな問いに対して晩年のトルストイが到達した答えが、鋭く迫力ある語り口調で述べられている本です。本記事の主題とはあまり関係ないのですが、この本の一番の核心は、

「自身の幸福のみを追求する人間は不可避の苦しみへと落ち込んでいく。一切の利己心を捨て、他人の幸福を願う事によってはじめて、人間は自らの幸福をも手にすることができる。」

という主張で、自己愛の全面的な放棄を促すのが大きな特徴だと言えます。

これ、読んだ当時の僕は妙に腑に落ちまして、感動すら覚えながら、これからはできるだけ利他的に生きようと思ったものです。我ながら単純です。なお実践は全然できてません。

こういう事を経済学専攻の人に話すと、真っ先にゲーム理論を思い浮かべるようです。

「囚人のジレンマ」が有名です。この場合、2人の囚人がお互いが協力しあう事がパレート最適、つまり全体の利益が最大となる状態なのですが、もし片方が意地悪で裏切った場合、正直者だけが不利益を被り、裏切り者の一人勝ちになってしまう。そのため、協力しあう選択が均衡点とならず、ジレンマと呼ばれるに至ります。

これこそ僕が論じられない話題なので深入りしませんが、こういった例から見ても、自己愛を捨て去る事は現実的には一筋縄ではいかなさそうですね。そう選択することで大きな損を被っても、誰も補償してくれないのですから。

さてと、本題に戻ります。本書を開いてまずびっくりするのは、トルストイが筋金入りの科学嫌いだという事です。人生だとか幸福だとかはさておき、この本は何よりもまず科学に対する強烈な批判から始まります。

なぜか。

最初に紹介した内容からも若干察せられる通り、トルストイに言わせれば人間とは、不幸から幸福へ向かおうとする指向以外の何物でもないのです。

それを傲慢な科学者たちは、分子やらタンパク質やらの玉突きゲームで全て説明した気分になっている。そんなものが生命の本質であるはずが無いのに、偏った解釈を一般化して押し付けおって、ふざけるな。

と、こうなるわけです。

独断的なところもありますが、かなり痛いところをついている意見だと個人的に思います。公だって話せばやや怪しい香りがしますが、誰だってトルストイの、主観的体験をベースにした生命の定義にある程度共感するのではないでしょうか。今のところ科学の論理では、このような主観的概念を内包することはできません。

あるいは進化論的な見方をすると、当然の事を言っているに過ぎないのかもしれません。つまり、自らの不幸を願うような個体は長い年月の試練で淘汰されてしまうに違いないのです。

しかしそれでも、そういった機械的な現象として記述される性質と、私たちが曲がりなりにも生きている存在として「主観的に」感じる幸福追求の衝動との間には、どうも大きな壁があるように感じられませんか。

この感覚をどう説明したらよいものか。

いや、そんな大仕事は僕には無理なのですが、まずそのための第一歩として、参照できそうな文献が一つあります。

それが今回紹介する2冊目(?)です。

”What is it like to be a bat?”

Thomas Nagel, The Philosophical Review, 83, 4 (1974), pp. 435-450

おい、これは本じゃないだろう。

とツッコまれそうですが、そうです、すみません、許して!

日本語では「コウモリであるとはどのようなことか」。

アメリカの哲学者トマス・ネーゲルが1974年に発表した論文です。この論文の、しかも日本語のwikipedia記事があるくらいなので、かなり有名なのだと思います。

この論文の主題は、科学は主観的な性質を記述し得るのだろうか?というとても大きな疑問です。ここでは本論文の議論を軽く追ってみましょう。

さて、果たしてコウモリであるとはどういうことでしょうか。

鳥類によく似た羽で自由に飛び回る事ができそうです。人類の夢をかなえ放題です。

夜行性のコウモリは視力が退化しています。周囲を暗黒に包まれて心細そうです。

しかしその代わり、超音波を用いたエコロケーションで周囲を把握できます。人生で一度はやってみたい事の一つです。

と、想像してみましたが、これでは疑問に答えていません。

私は「”私が”コウモリのように振舞うとはどういうことか」と想像しているだけです。

これは「”コウモリが”コウモリであるとはどういうことか」という疑問とは決定的に異なります。

コウモリの主観的な性質を記述するには、文字通りコウモリに”なる”必要があります。

誰の視点なのか、という点を切り離しては決して論じることができないのです。

つまるところ、コウモリの視点の存在を抜きにした上で「はて、コウモリになるとは一体どういうことか…」と考えることに 果たしてどれだけの意味があるんじゃい、てなわけです。

そしてここで、私たちは大きな壁にぶち当たります。

科学とはそもそも、私たちの日常的な経験から出発しつつ、徐々に人間の恣意的な視点を取り除き、人間とは独立して正しいと保証される事実へと昇華していく過程だと言えます。

SF小説で宇宙人に自らの文明を知らせようとする際、よく素数列をひたすら送信し続けたりするのもその例でしょう。未知の生物がどれだけ人間とかけ離れた知的枠組みを持っていたとしても、まあ素数なら通じるやろ、と人は思うのです。

これまでほぼ全ての自然現象の記述は、そういったプロセスで上手く記述できていました。しかし、問題が生体の意識へと移った瞬間、同様のプロセスは機能しなくなるようです。

なぜならいまや、客観性への片道切符は私たちをむしろ答えから遠ざけてしまうからです。コウモリの視点という、コウモリの意識を考える際に不可欠な要素が剥ぎ取られてしまうという意味において。

だからと言って物理主義が間違っているわけではない、とネーゲルは言います。

むしろ私たちは、「精神的な現象は物理的な現象である」という考えの「である」の意味を理解するための枠組みをまだ確立していない、と言った方が良い。

アインシュタイン以前の人々にとって「質量はエネルギーである」の「である」の意味は理解できなかったであろう事と同様です。

というわけで、トルストイの信じる生命の本質と、科学による生命の解釈が和解できる日は、来るかもしれないにしても、そのためには大きな壁を乗り越える必要があり、まだまだ時間がかかりそうです。

最近では人工知能の流行りの延長線上で意識の問題が上がる事も増えましたね。

やれシンギュラリティが到来するだの、意識に目覚めたAIが人類に反逆するだの、本気なのか冗談なのか分からないような話も聞きますが、意識とは何で、主観とは何だろうか、という疑問がこれまでになく切迫したものになるかもしれません。

また、もう少し地に足の着いた関連で思い当たるのは、医薬品による精神状態の制御がありますね。

抗うつ剤の処方も今や当たり前の事になっていますが、例えば手軽な錠剤をのみ続けることで一生幸せな気分で過ごせたら、それってどういう事なんでしょうか(麻薬のような反動も無いとして)。それこそまさにSF作家グレッグ・イーガンが「しあわせの理由」で問うた主題だったような……

さあ困った。話の収集のつけ方が分からない。

多分こういう途方もなく大きくて複雑な問題に手を出してよいのは、一部の天才たちだけなんだろうなぁと思ったりします。

そして、あくまで科学的に健全であろうとするならば、意識と主観の問題には沈黙を保つのが現時点ではベストな方針なのでしょう。

でも、たまにはふと考えたくなりませんか?

枕もとで妄想するだけならタダですからね。

自分が自分であるとは、一体どのようなことなのか。

色々とまとまらず申し訳ないですが、ここらで今回は終わりにしたいと思います。ではまた!

【本の新結合 #2】『血みどろ臓物ハイスクール』×『サークルクラッシャー亜紀』

畑違いの2冊の本に共通点を見出し、まとめて紹介していこうという「本の新結合」コーナーです。

前回はあまりにも真面目な長文記事になってしまったので、今回はそれを中和するかの如く、180度異なる方角へ思いっきり舵を切ってみたいと思います(下ネタ来るぞ、気をつけろ!)。

なお、紹介する本の組み合わせはあくまで筆者の独断と偏見によるものですので、その点ご了承ください。

というわけでさっそくですが、紹介する一冊目がこちら。

『血みどろ臓物ハイスクール』

キャシー・アッカ― (著)

何そのタイトル。

と思う方も多いでしょう。

もしかしてあれか?

謎の存在から突如殺し合いを命じられた高校生たちが、校内で狡猾な策略を巡らせながら、血で血を洗う生存劇を繰り広げる、バトルロワイヤル的作品なのか?

と思いきや、違います。

その正体は、性的なタブーの一切をガン無視し、男と女の、ひいては男性器と女性器の神秘へと果敢にも切り込んでいく、エログロナンセンスの風情をまとった高度な実験小説です。

文学界の熱海秘宝館といっても過言ではない。

(!注意!)本作品は、他人の目のあるところで絶対に開いてはいけません。

なぜかというと、あからさまに卑猥な本文、はともかくとして、妙に写実みのある陰部のスケッチがそこかしこに挿入されているからです。

人は言うかもしれません。

「例えちょっと卑猥なところがあろうと、これはあくまで文学作品なのだ。芸術家が裸婦のデッサンに高尚な美を認めるのと同様である。いったい何を恥じることがあろうか」と。

それはもっともです。

一つまずいところがあるとすれば、それは世の中の人は大抵、論理で動かないというところです。

ゆえに、例えばもしぼくが本書を電車内で読んでいるのを他人に覗き見られでもすれば、新幹線内でポルノサイトを見ているおっさんと同じく、変態の烙印を押されてしまうことでしょう。

本を読むという行為は、常に危険やリスクと隣り合わせに生きることを意味するのである。

本書は、そのような読書の本質的側面を私たちに気付かせてくれます。

そういったデンジャラスな読書空間へ足を踏み入れてみたい、という方は是非とも一度手に取っていただくとよいのではないでしょうか。

さて、あまりにも強烈なキャシー・アッカ―の作品。

こんなにも無機質な性を全面的に押し出してくる小説家なんて他にそうそうないでしょう。

ましてや日本になど、、、

いました。

いや失礼、いらっしゃいました。

それが今回紹介する2冊目。

『サークルクラッシャー麻紀』

佐川 恭一 (著)

表紙からさっそく「童貞を殺すセーター」がお出迎えです。

こちらは短編集ですが、 サークルクラッシャー麻紀は表題作の主人公(?)の名前でもあります。

文中では一貫して「サークルクラッシャー亜紀」と表記されているので、たぶん「サークルクラッシャー」が苗字なんでしょうね。表札を作るのが大変そうです。

趣味は読書とサークルクラッシュ。得意技はだいしゅきホールド。

あらすじとしては、どこか冴えない人物が集まる京都大学の文芸サークル『ともしび』に足を踏み入れたサークルクラッシャー亜紀が、その性的魅力をデーモン・コアの如く周囲に発揮し、サークルを壊滅に追い込んでいく。

というただそれだけなのですが、これが破壊的に面白い。

文章からにじみ出るユーモアはもはや天才の所業です。

若者に独特なヒエラルキー。

クラスの中心に君臨するパーリーピーポーを遠目に、片隅へと押しやられる冴えない人間の、あの何とも言えない距離感・格差感を拗らせた、鍋の底にこびりついた焦げ付きのような感情を話のテコにしながら、魅惑的な女性を前にした男の浅はかさを克明に描き出すその筆致は、他者を寄せ付けない(誰も寄り付こうとしないだけかもしれない)無類の小説として独自の魅力を放っています。

ちなみに著者の佐川恭一さんは6日前に「第2回徳島新聞 阿波しらさぎ文学賞」を受賞されています。おめでとうございます。

https://www.topics.or.jp/articles/-/244673

また、今月の初めに長編『受賞第一作』が発売されています。「あの樋口恭介が咽び泣き、大滝瓶太や町屋良平が呆れかえったという伝説の作品」だそうです。

咽び泣くのがこういう作品に対する正しい反応なのかちょっと分かりませんが、すごい作品みたいです。ちなみに、かげやまはまだ読んでません。

というわけで以上、鉛直下方に向かってハイレベルな2冊を紹介してきました。

それにしても、この直球の下ネタと文学が結び付いた時に生まれる、一種の魅力は何なんでしょうね。

『利己的な遺伝子』を物したリチャード・ドーキンス曰く、私たちの体というのは、遺伝子が自己と同種の構造を守り、複製するために作り上げたvehicleに過ぎません。

だとすれば、オスとメスで構成される自己複製システムは、生命の開闢まで遡るその壮大な試行錯誤の、偉大な傑作なのだと言えるでしょう。

そういう視点で眺めたとき、性に関するあからさまな言及を避けようとする我々は、その偉大な作品を無意識のうちに貶めているのかもしれません。

ならば、かじった禁断の果実など吐き出してしまえばいい。

「神が人間を創造した」と主張するならば、神は我々の頭上にあらず、我々の下方に存在するのです。

そのような点を鮮明に描き出す小説作品にあたることは、我々が生命の本質を理解するために、必ずしや有力な足掛かりを与えてくれることでしょう。

今回紹介した2冊を皮切りとして、このブログの読者の皆さんが、この壮大で神秘的な生命の本質を探究する長い長い旅路へと、豊かな一歩を踏み出していけることを、筆者としても心から願ってやみません。

(このブログは一体どこへ向かっているんだ・・・)

【本の新結合#1】『イノベーションのジレンマ』×『科学革命の構造』

このブログで読書日記をやりたい、というの前々からの腹案だったのですが、どうも続く気が一切しない。どうせ三日坊主で終了するに違いない。セブンペイといい勝負である。

もっと続きそうな、面白いやり方はないかしらん。

という事で思いついたのがこちら、その名も「本の新結合」です。

読んで字のごとく、自分がこれまでの読んできた本の中から、「お互いにぜんっぜん関係ないけど、一緒にとりあげたら面白いのでは!?」という2冊を独断と偏見で選んで、一緒に紹介してしまおうという企画です。

割とヘビーな著作にも手を出してみたい所存ではありますが、そこまできちんとした考察をする気はあまりありません。というかできません。

なので、あくまで読書日記風のゆるさで、本同士の意外な共通点を楽しんでいければと思っています。

では早速いきましょう!

『イノベーションのジレンマ 技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』

クレイトン・クリステンセン (著)

(読書日記風と言いつつ初っ端からチョイスが渋い…!?)

革新的な技術が世の中に登場した際、これまで圧倒的勢力を誇っていた有力企業があっさりと新規参入企業に倒される、ということがよくあります。

そのような企業の失態は、「自らの能力にうぬぼれていたからだ」とか、「技術進化のスピードについていけなかったからだ」など、とかく有力企業の経営能力不足に帰せられることが多かった。

そんな企業に対して、

と声をかけるのがこの本です。

クリステンセン教授はイノベーション理論の確立者として超有名人ですね。

経営コンサルティング会社のBCG出身だったりして、どちらかというと実務あがりの印象があります。

過去に起こった様々な企業交代劇を系統的に分析していく様は、さながら目から滂沱のウロコという感じです。

この本が画期的だったのは、イノベーション*を以下の二つに区別したことです。

(*本書の中では主に技術革新と同義で使われています。最近は、システムの革新とか組織の革新もイノベーションに含まれるという人もいるようです。)

➀ 持続的イノベーション

既存の性能評価軸、既存の顧客ニーズに向けて行われる技術革新

② 破壊的イノベーション

既存の評価軸とは異なる性能をもち、顧客となる対象も未知数な技術革新

この区別が一体何なのかを理解するために、本の中でも取り上げられているショベルカーの例を見てみます。(知ってる!って方はしばらく飛ばしてくだされ。)

土砂の掘削に用いられるショベルカーですが、最初期のショベルカーの動力は蒸気でした。その後、80年以上続いた蒸気時代の末に、ガソリンエンジンが現れます。これが最初の技術革新です。

ガソリンエンジンの導入は確かに抜本的な技術革新でしたが、それによって向上する性能は従来の価値観(掘削の速さやコストなど)に沿うものであり、したがってこれは持続的なイノベーションに分類されます。

そして、多くの有力企業は、持続的なイノベーションであれば何ら問題なく対応できることが示されます。

一方、次に到来した技術革新は、ケーブルでアームを操作するケーブル駆動システムに代わる、油圧駆動システムの誕生でした。今では当然となっている油圧駆動システムですが、実は当時、重要な性能指標に関して油圧駆動システムは圧倒的に劣っていました。

当然のことながら既存顧客は、油圧式駆動システムに見向きもしません。

既存の優良メーカーにとっては、ケーブル駆動システムを使い続けることが、顧客ニーズを満たすための唯一かつ当然の選択となるのです。

このような一見注目するところの無い技術革新が、破壊的イノベーションに分類されます。

ではその後何が起こったか。有力企業たちが油圧駆動システムの導入を渋っている間に、新規参入企業が技術改良を重ねた結果、ついには既存の有力メーカーの庭を猛烈に荒らし始めたのです。

かつての有力企業のほとんどが、新規参入企業の攻撃に敗退し、撤退せざるを得なくなりました。

こうした技術革新の悩ましいところは、次の点に集約されます。

つまり、ある企業をそれまで成功に導いてきた能力が、次の局面においては企業を敗北へと引きずっていく無能力の決定的要因となってしまうところです。

企業は既存顧客のニーズを満たそうとして、あるいは自社の売り上げを上げようとして、その時点では当然と思えるありとあらゆる経営判断を重ねた、まさにその正しい判断のために、破壊的技術革新を自社に取り入れられず、結果打ち倒されることになる。この本の反響が大きかったのは、こうした不可避的な運命を予言したところにあるのでしょう。

本書ではこうした事例の検証に続いて、企業が破壊的イノベーションに対応する手段を論じていきますが、そこでの提案は今日あらゆるところで採用されているように見えます。本書の影響力が覗えます。

ところで、現在は猫も杓子もイノベーションイノベーションと叫びたてる世の中になりましたが、本来イノベーションという言葉には、上記のような具体的な現象を表す概念のはずです。ところが、巷でイノベーションという言葉が使われる際に、どうも言葉の背景にあるこうした文脈が希薄に感じられることが個人的にあります。

これはイノベーションという単語が拡大解釈されすぎている事が一つの原因だと思いますが、そのような抜け殻みたいな使われ方をしているうちに、単語にやや空虚な響きが伴うようになっていると感じるところです。

多くの国民にしっくりくる共通のスローガンがあると、案外世の中は動き出すという話をどこかで聞いた覚えがあるのですが、なにか日本人にとってもっと腑に落ちる単語は無いものかなと思ったりします。

閑話休題、クレイトンさんの業績の本質を、技術革新を持続的/漸進的なものと、破壊的/根本的なものへと分解した点にざっくりと見るとすれば、似たような分解を科学論の分野で行った人がいます。

そこで登場するのが、今回取り上げる2冊目です。

『科学革命の構造』

トーマス・クーン (著)

(だからチョイスが渋い!)

科学史・科学哲学の分野の大御所、トーマス・クーンの登場です。

クーンさんはもともと物理学研究者の出身なので、強引に言うなればこの人も「実務」あがりの科学論研究者です。

科学を学ぶ学生は数多くいる中で、科学の発展の歴史を学ぶ機会というのはあまり多くありません。

せいぜいのところ、参考書の前書きだとか、コラム部分だとかでちらちらと知るくらいでしょうか。

そうした文章を読んでいると、科学とは過去の偉大な先人たちが一歩一歩着実に真理へと近づいてきた、その集大成であるという強い印象を覚えます。

そうした素朴で直線的な科学観を、

と言わんばかりに一蹴するのがこの本です。

クーンに見つかったらグーで3回殴られそうな雑な要約ですが、まあ大体こんな感じで、本文の大半は科学の発展がいかに非連続的な革命を経験してきたかの説明に費やされます。 これがなかなか衝撃的です。

長い間教科書のイントロでしか科学史に触れたことが無かった僕にとって、かなり印象的だった箇所があるので、ちょっと長いですが、引用すると、

科学の著述の一般的な非歴史的空気や、時には上に論じたような意図的な誤てる再構成と結びつく時、次のような強い印象を与えることになる。つまり、科学は一連の個人的発明や発見によって現状にまで達したのであり、それらの個々の発明や発見を寄せ集めると、近代的な専門的知識の体系を構成する、というものである。科学の仕事のはじめから、科学者たちは今日のパラダイムの中に具現化されるよう特定の目標に向かって歩み続けてきた、という意味合いが教科書の表現にこめられている。…(中略)…しかし、それが科学の発展する道ではない。今日の通常科学のパズルの多くは、最近の科学革命までは存在すらしなかった。科学の歴史的起源まで遡れるような問題はほとんどない。昔の人たちは、自分たちの問題を自分たちの装置と解答基準で追求していた。変わったのは問題だけではない。教科書のパラダイムが自然と合わせている事実や、理論の全体系までも変わったのである。

所々でてきたキーワードについては後述します。

さらに、

このように論じてくると、成熟した科学者集団のメンバーは、オーウェルの『一九八四年』の典型的な登場人物のように、権力によって書きかえられた歴史の犠牲者のようになる。こういう言い方は、全くの不適切だとは言えない。

とまで言い切ります。

じゃあ一体、科学はどのように発展してきたって言うんだい。

クーンの主張を理解するのに重要なキーワードとして、「パラダイム」という概念があります。

『科学革命の構造』の冒頭では、パラダイムとは以下の二つの性格を兼ねそろえる業績であると定義されています**。

i) 熱心な支持グループを集めるユニークさ

ii) それを中心として再構成された研究グループに解決すべきあらゆる種類の問題を提示すること

(**もっとも、後々この本が批評にさらされる中で、「きちんと分析すると、パラダイムって言葉が少なくとも22通りもの使い方で用いられているYO!」とツッコミが入ったりしたようで、本書の時点で正確な定義は完成していないのかもしれませんが。)

パラダイムシフトとかってたまに言いますよね。あの言葉の元ネタも、クーンが提唱した概念らしいです。

そして、このパラダイムという概念をもとに、科学の発展を以下の二つのプロセスに分解します。

➀ 通常科学

② 危機によって引き起こされる異常科学と科学革命

簡単に言うと、

ある一貫したパラダイムのもとでなされるのが「通常科学」。

パラダイムが根本から不安定になるのが「異常科学」の期間で、

最終的にパラダイムの交代が起こったならば、それを「科学革命」と呼びます。

ここでは具体的に、有名なコペルニクスの地動説を例にとって紹介してみましょう。

コペルニクス以前の宇宙観は、天動説、すなわちプトレマイオスの体系でした。天動説は今でこそ事実に基づかない、ともすれば人間本位の盲目的考え方だ、みたいに論じられがちです。

しかし、実際の天動説は、恒星や惑星の位置の変化の予測を実に見事にやってのけた理論であり、古代の体系としてはこれ以上のものは無かったんですね。よくよく考えてみれば、

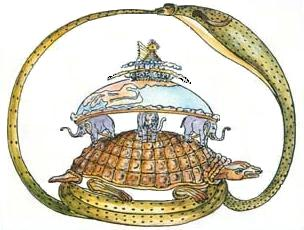

こういう宇宙観よりは、断然科学的な予測が出来そうだ、というのは容易に想像がつきます。したがって、昔の天文学者たちの仕事は、このプトレマイオスの考え方のもとに、理論と観測を近づける作業を行う事でした。当時の科学者は、この考え方を信じるありとあらゆる正当な根拠を持っていたのです。

そして、これがいわゆる通常科学です。

クーンによれば通常科学とは、その根本にあるパラダイムによって与えられる種々の問題を解く、パラダイムの整備の期間であり、そこで科学者が行うのは一種の”パズル解き”なのです。

そのパズル解きにおいては通常、科学者は自然現象の「極めて専門的な深みへと踏み込んで」行き、「その最終生産物は全ての人々に受け入れられるべきものではあるが、大部分の人にはうんざりされて敬遠されるものとなる」とか。

いやまさしく、と笑いそうになりますが、こうした極度の専門化、悪く言えばタコツボ化は、通常科学を効率的に進展させるうえで本質的な役割を果たしていると捉えるのがこの本の面白いところでもあります。

それはさておき、やがてプトレマイオスの天動説に基づいた理論の整備は、どんどん複雑なものとなり、あちらを立てればこちらが立たず、コペルニクスをして「ついに化物を生み出した」と言わしめるような事態に至ります。徐々に、それまでのパラダイムであったプトレマイオスの体系への疑念が生まれ、科学は危機的状態に陥ります。

そうした状況において、科学者たちは分裂し、パラダイムが何であるかについての意見の一致もみなくなり、今まで解けた問題に解答することすらままならなくなるといいます。まさに危機的状態だと言えます。

激動のさなか、いくつかのパラダイム候補の中で最終的に一つが選ばれるわけですが、この決着のプロセスは必ずしも科学的な議論のもとに行われるわけではない、というのが一つのキモです。そもそも何が科学的であるかについて意見の一致がないような状態なので、異なるパラダイムを評価する共通の基準が存在しない。

そこで、よりソフトで人間的な「説得」の技術が関係してきます。クーンは、革命の決着の基準として、危機を誘った問題を無事解決できること、古いパラダイムでは思いもよらなかった現象を予測できることといった、どちらかと言うと論理的な基準から、個人の信仰や美的感覚といった、より個人的な基準にまで言及しています。

天文学の場合は、周知のとおりコペルニクスの地動説が新たなパラダイムとなったわけですが、実は惑星の位置の予測精度では、プトレマイオスの体系と大差なかったようです。しかし天動説から導かれる天体表のすべてよりも、ケプラーのルドルフ表のほうが定量的に優れていたことが、パラダイム交代の主な要因になりました。

また、このように書くと科学の発展は随分と気まぐれなものにも思えてきますが、クーン自身は、そうした不確定要素を多く含む科学革命においてもなお、科学を良い方向へ前進させる科学者たちの価値観に大きな信頼を置いていることも本から読み取れます。

通常科学と科学革命の構造は、例えば「ニュートンやアインシュタインのような英雄たちと、現実の科学者たちの仕事の間に大きな乖離があるように見えるのはなぜか」という素朴な疑問への一つの解答になりそうです。ニュートンらは計り知れない天才であった事に加えて、科学革命の時代の目撃者なのです。一方、現在の多くの科学者たちの仕事は、その後の通常科学に相当します。

他にもいろいろ言えることはありそうですが、長くなりすぎたのでこの辺りで撤収します。

…というわけで以上、イノベーションと科学の両分野での、発展の構造を見てきました!

既存の規範や価値体系を保った漸進的進歩と、価値観の破壊を伴う革命的進歩、といった具合にまとめると、両者の類似点が一層感じられます。

もちろん、判断の主な基準がイノベーションでは「売れるか」、科学では「より多くの現象を説明できるか」なので全然違いますし、科学者は極めて一様なパラダイムを共有した集団であるという特殊性もあり、革命のタイムスケールも違いますが、しかしどちらも人間のやること、発展の構造に類似するものがあってもおかしくないのかもしれません。

それでは最後に、『科学革命の構造』から、イノベーター的精神も漂う力強い一文を引っ張ってきて終わりにしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました!

新しいパラダイムを、その初期に抱懐する人は、パズル解きのための証拠を無視して進まなければならないことが多い。つまり、古いパラダイムで解けないものはごくわずかであることを知っていながら、新しいパラダイムが直面する多くの問題を解く上で、いずれ成功するであろうという信念を持たなければならない。その種の決断は、ただ信念によるのである。